[해제]

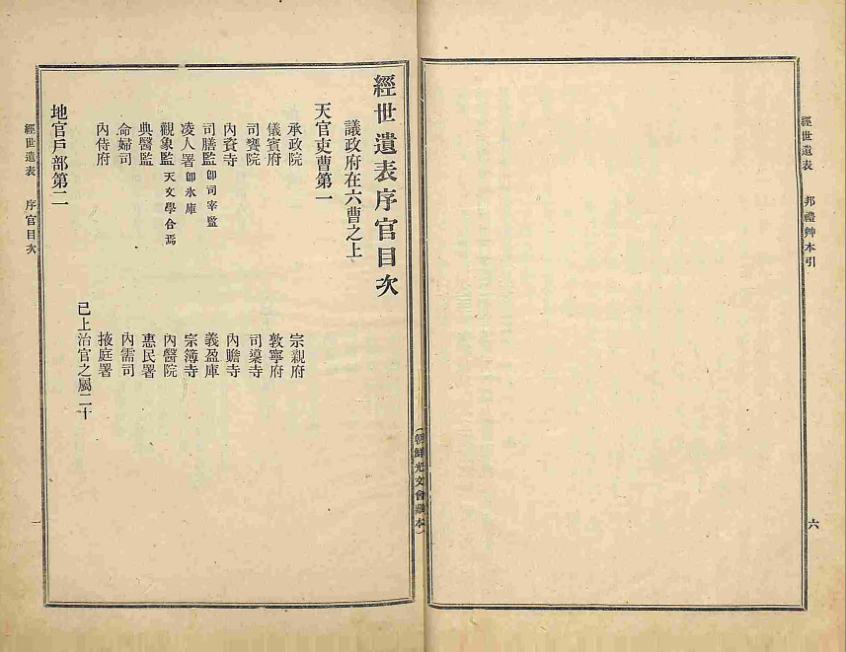

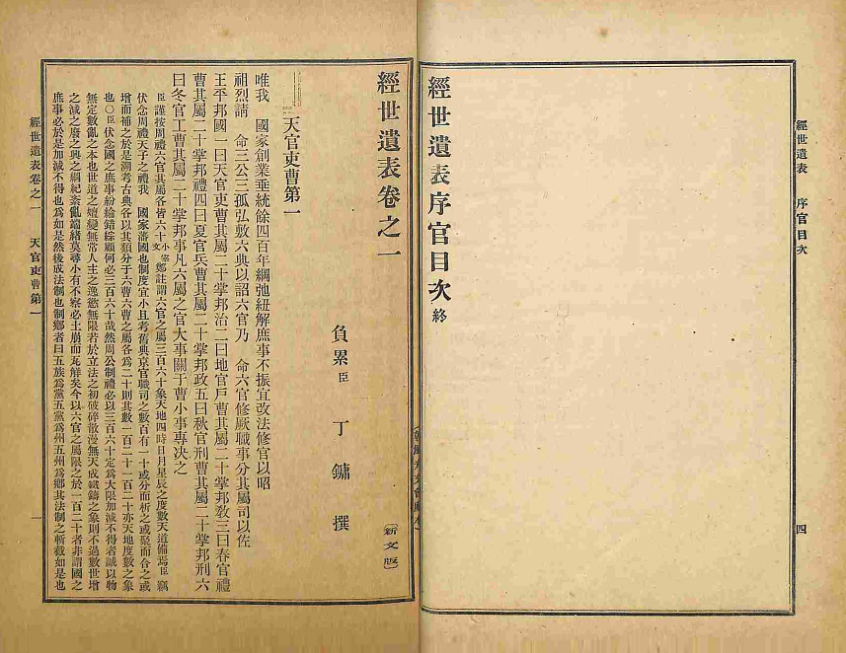

1817년에 실학자 정약용이 조선봉건국가의 일부 통치기구와 토지제도를 고칠데 대한 의견을 적은 책.《방례초본》이라고도 한다. 책은 필사본으로 전해지다가 1914년에 43권으로 출판되였다. 《경세유표》는 천관수제, 지관수제, 균역사목추의 등으로 구성되여있다. 《경세유표》의 앞부분에는 조선봉건국가의 중앙관청들인 6조에 소속된 지방관청들의 정원수와 임무 등이 적혀있다. 그에 의하면 각 조에 소속된 종래의 관청들을 일부 페지, 통합, 분할하며 그 이름을 고치거나 새로 설치하는 방법으로 각 조에 일률적으로 20개씩의 관청을 두어 모두 120개의 관청을 만들자는것이였다. 《경세유표》의 천관수제에는 중앙과 지방의 문무관리들, 국왕의 친척과 외척들 및 공신들의 품계와 임무가 규정되여있고 지방행정구역을 개편하며 관리들의 실적평가방법을 고칠데 대한 의견이 적혀있다. 그리고 종래의 행정구역을 12개의 성으로 고치자고 하였다. 또한 주, 군, 현도 346개중에서 43개를 줄이고 11개를 신설하여 모두 314개의 고을로 만들것을 제기하였다. 《경세유표》의 지관수제에는 토지제도에서 발생되는 여러가지 페단과 그것을 고칠데 대한 정약용의 의견이 적혀있다. 그는 문란해진 토지제도를 바로잡는 길은 정전제를 실시하는것이라고 하면서 정전제의 원칙, 정전제실시의 가능성과 그 방도, 실무적대책 등에 대하여 구체적으로 언급하였다. 《경세유표》의 균역사목추의에는 18세기중엽부터 실시된 균역청의 규정에서 일부 조항들을 고칠데 대한 내용이 적혀있다. 《경세유표》의 춘관수제에는 과거시험규정을 일부 고칠데 대한 문제, 하관수제에는 무관시험규정 등을 일부 고칠데 대한 내용도 적혀있다. 이처럼 《경세유표》는 조선봉건국가의 통치제도와 토지제도, 법률, 경제사연구에서 중요한 자료로 된다.