[解除]

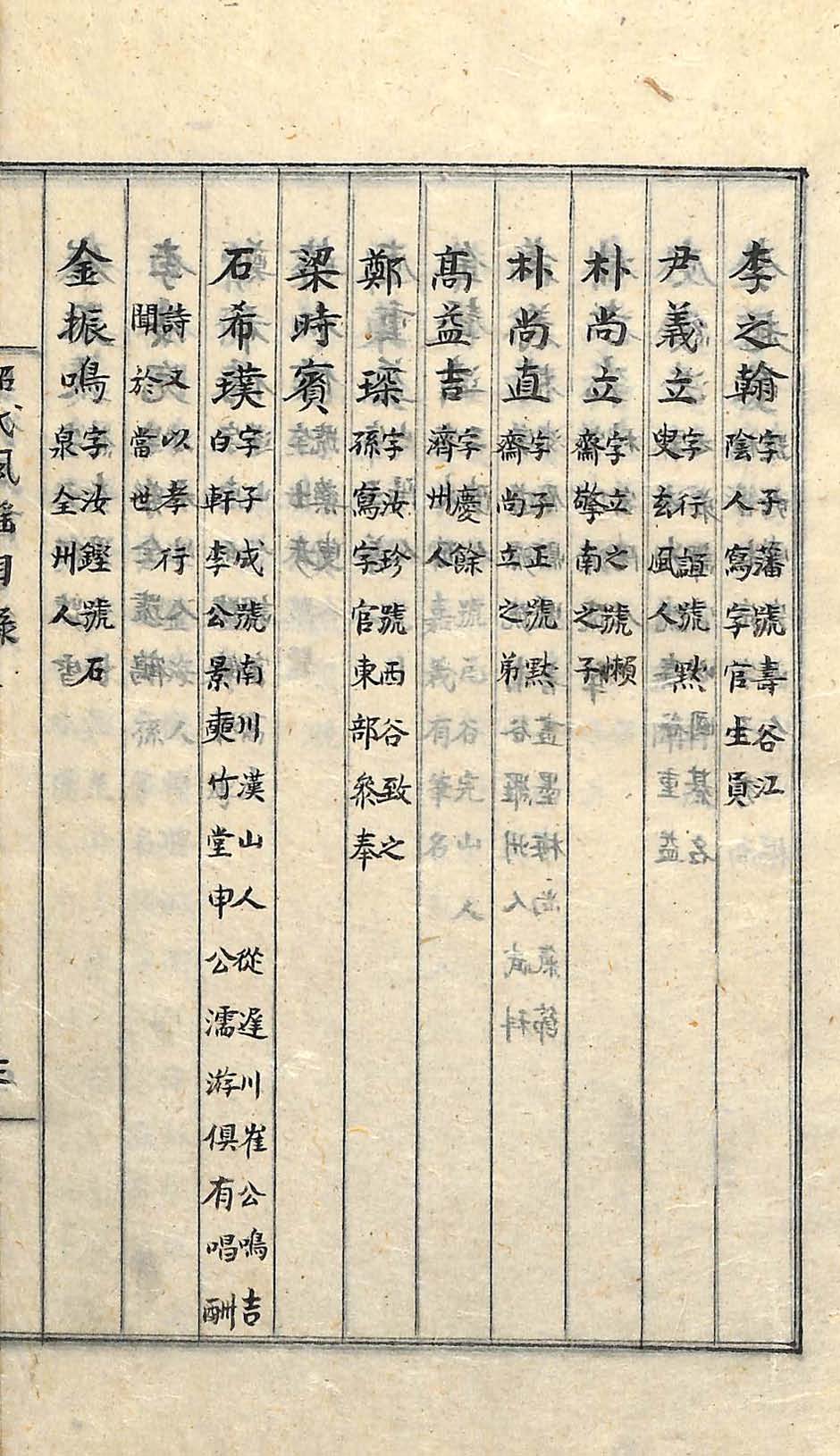

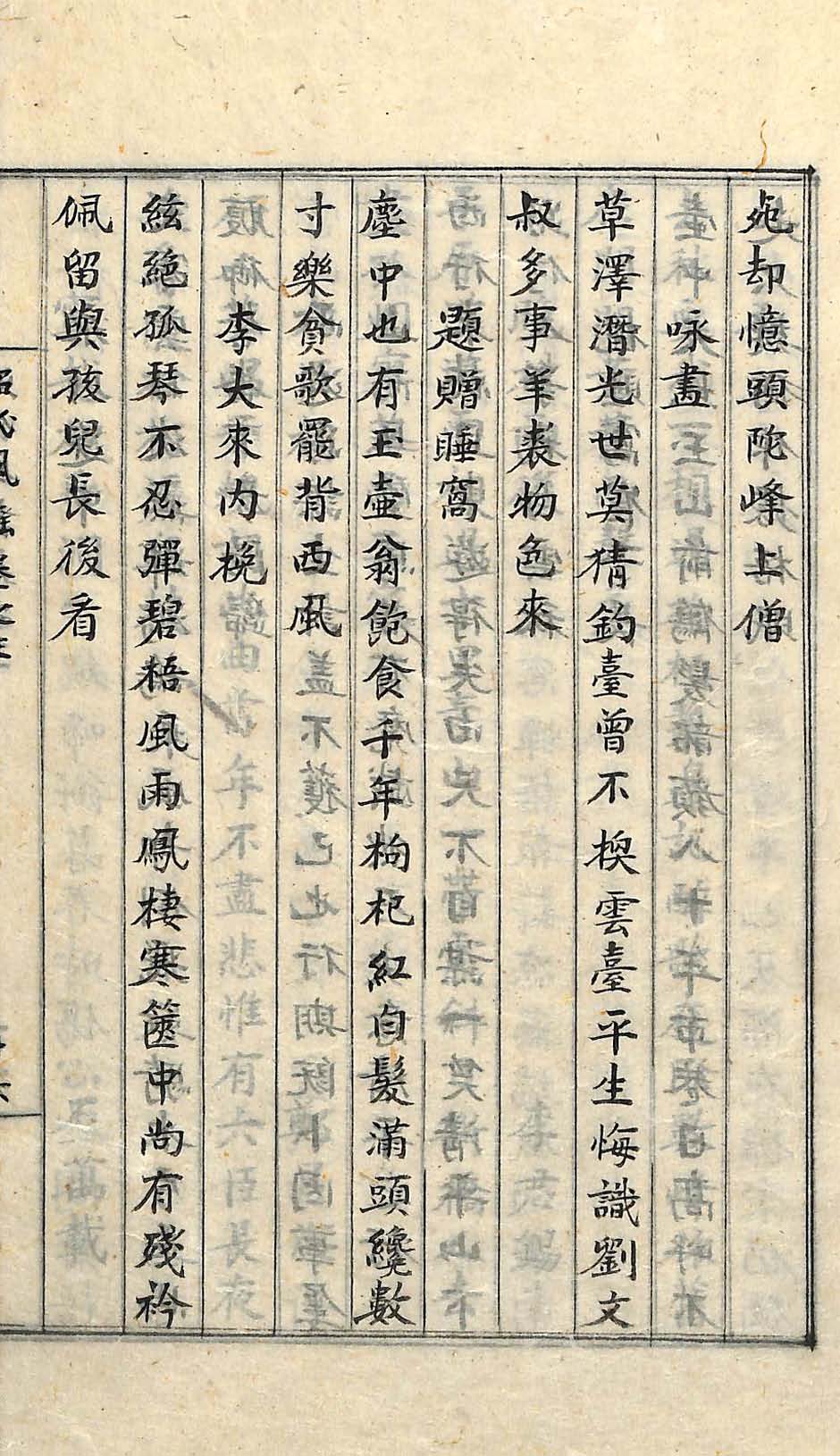

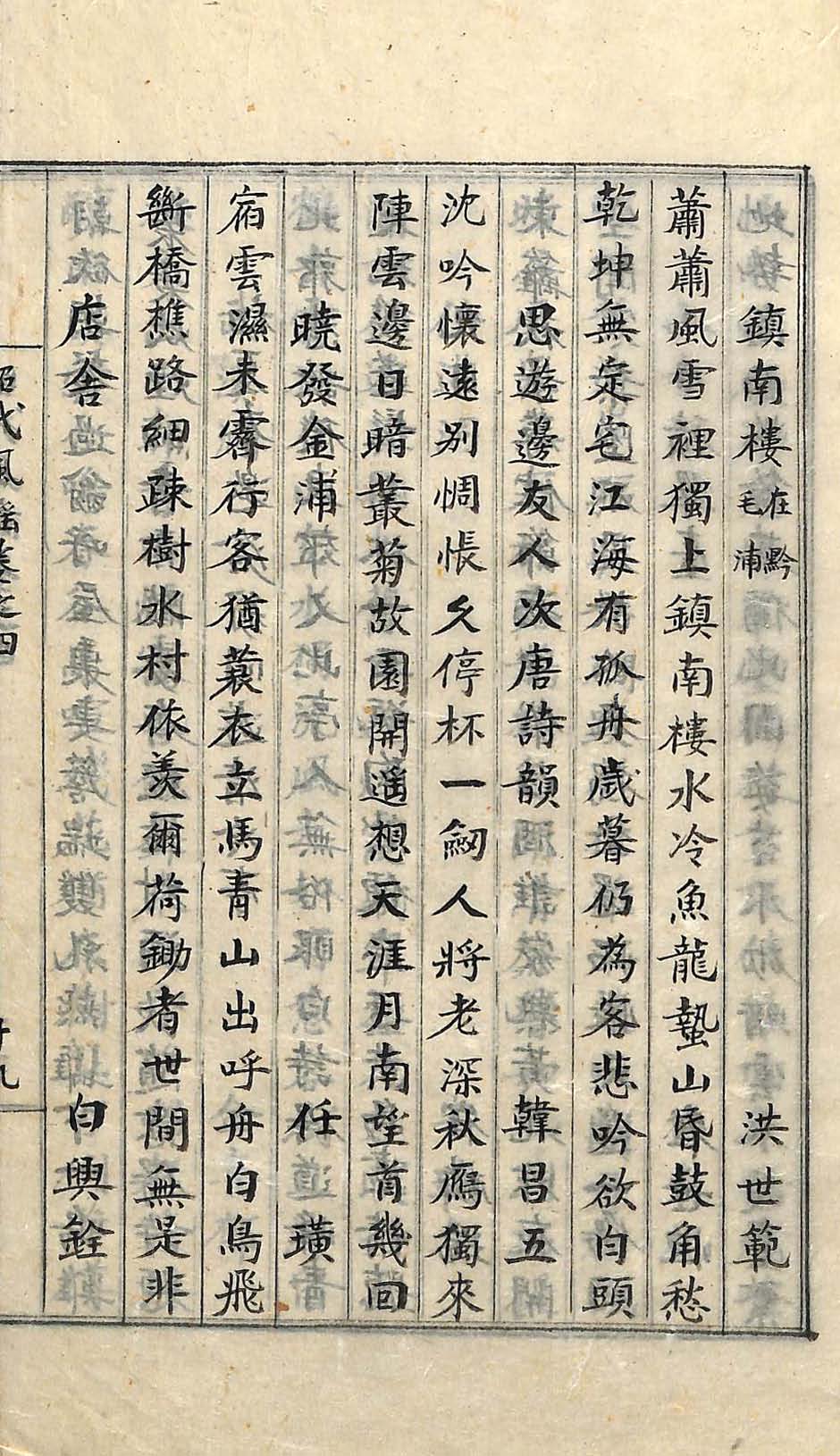

1737년에 채팽윤, 고시언 등이 편찬한 한자시선집. 9권 2책. 시집에는 최기남(1589-?), 홍세태(1653-1725), 정민교(1697-1731) 등 162명의 서민시인들이 창작한 880여수의 한자시작품들이 실려있다. 우리 나라에서 서민시인들의 시작품들을 수집편찬하는 사업은 17세기중엽부터 시작되였는데 1668년에 서민시인 6명의 작품을 묶어 편찬한 《륙가잡영》이 나오고 그뒤로 홍세태가 서민시인 48명의 작품 230여수를 모아 편찬한 《해동유주》가 나왔다. 《소대풍요》는 앞선 시기의 성과에 기초하고 17세기말과 18세기에 들어와 활동한 서민시인들의 작품을 보충한것이다. 시선집에 실린 작품들을 주제별로 나누어보면 우선 침략자들을 규탄하고 애국주의적감정을 반영한 작품들이 많이 들어있다. 주천록의 《사상에게》, 김효일의 《병사의 노래》, 김충렬의 《변방의 노래》와 나라와 민족의 운명에 무관심하고 부패타락한 생활에 정신이 팔려있는 무능하고 비겁한 통치배들에 대한 저주의 감정을 보여준 정례남의 《포석정에서》, 홍세태의 《정혜경을 일본으로 보내며》 등이 그 대표적인 작품들이다. 시선집에는 또한 당대 사회의 불합리하고 악착한 현실을 생동하고 진실하게 보여준 작품들이 적지 않게 들어있는데 리득원의 《거지를 보고 느낀바 있어》, 정민교의 《군정의 탄식》은 그 대표적작품들이다. 또한 시선집에는 최대립의 《느낀바를 두 벗에게》, 홍세태의 《쇠 실은 수레를 끄는 소》, 고시언(1671-1735)의 《관동의 노래》와 같이 당대의 상품화페관계발전과 그것이 사회생활에 미치는 영향을 보여주는 시들과 박령의 《농사집에서 자며》, 홍유손의 《칠석》, 최기남의 《민요조로》와 같이 인민들의 세태풍속, 남녀간의 애정을 노래한 시들이 실려있다. 이밖에 시선집에는 남응침의 《취해서 읊노라》를 비롯하여 서민시인들자신의 개별적인 울분과 생활정서를 노래한 시들도 다수 들어있다. 이러한 시들은 당대의 사회정치생활에서 나서는 문제들을 정면에 내세우지 못하였지만 서민시인들의 사회적처지와 생활적지향, 예술적재능을 파악하는데 도움을 준다. 《소대풍요》는 당대의 사회현실과 서민시문학의 창작경향을 연구하는데서 중요한 자료로 되고있다. 《소대풍요》가 나온 이후 그 속편으로 《풍요속선》, 《풍요삼선》이 편찬간행되였다.